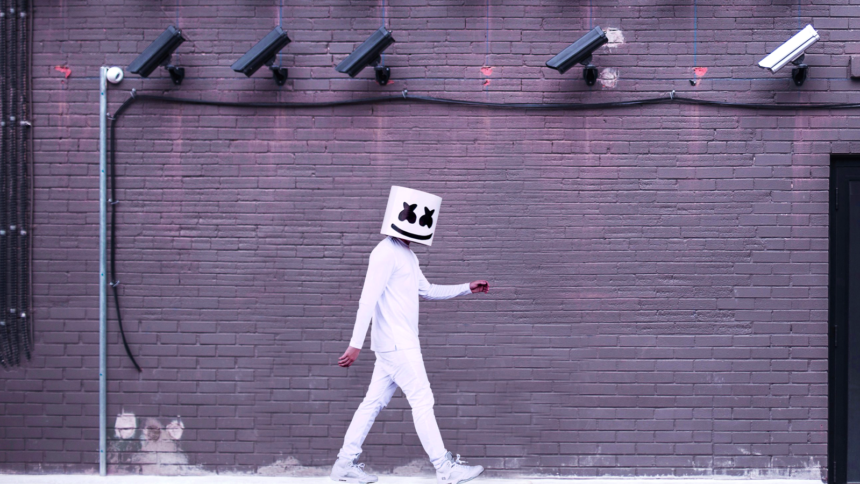

Wer sich im öffentlichen Raum bewegt, konnte dies lange Zeit in der Gewissheit tun, dabei weitgehend unerkannt zu bleiben. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Denn die biometrische Videoüberwachung hält Einzug auf öffentlichen Plätzen und Straßen. So setzen Polizeibehörden in mehreren Bundesländern diese Technik bereits zu Fahndungszwecken ein.

Dies geschah ohne Wissen der Öffentlichkeit, und derzeit fehlt dafür auch die Rechtsgrundlage, wie mehrere Sachverständige gestern bei einer Anhörung im Deutschen Bundestag betonten. Sie forderten das Parlament auf, in die geplante Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes ein umfassendes Verbot sogenannter biometrischer Fernidentifikationssysteme aufzunehmen.

Mit dem neuen Bundesdatenschutzgesetz will die Bundesregierung nach eigenen Angaben die Durchsetzung und Vereinheitlichung des Datenschutzes verbessern. Ein Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums, der bei Verbänden auf erhebliche Kritik gestoßen ist, hat das Kabinett Anfang des Jahres beschlossen.

Forderung nach „unmissverständlichen Verbot“

Bei der biometrischen Videoüberwachung werden digitale Aufzeichnungen automatisiert verarbeitet. Die Systeme gleichen unter anderem die Gesichter von Personen mit Datenbanken ab, um sie zu identifizieren. Dieser Abgleich kann in Echtzeit oder nachträglich („retrograd“) erfolgen.

Diese Form der Überwachung, betonte Matthias Marx, einer der Sprecher:innen des Chaos Computer Clubs in der heutigen Anhörung, stelle einen fundamentalen Eingriff in die Grundrechte dar. Menschen, die sich überwacht fühlten, würden ihr Verhalten anpassen, so Marx, und seien damit in ihrer Freiheit eingeschränkt.

Selbst wenn der Einsatz biometrischer Videoüberwachung gemäß der KI-Verordnung der EU auf schwere Straftaten beschränkt ist, schreibt Marx in seiner Stellungnahme, liege es „in der Natur der Technik, dass auch dann alle Personen biometrisch erfasst werden müssen, wenn nur eine einzige Person gesucht wird“. Die KI-Verordnung erlaubt biometrische Echtzeit-Identifikation bei schweren Straftaten sowie dann, wenn nur die Annahme besteht, dass etwas Schlimmes passieren könnte.

Eine Gesellschaft, in der es keine Anonymität mehr gebe, komme einer dystopischen Zukunft gleich und erleichtere es unter anderem, politische Gegner zu verfolgen. Der CCC-Sprecher sprach sich deshalb dafür aus, sowohl die Echtzeit- als die nachträgliche biometrische Fernidentifizierung zu verbieten und dies im Bundesdatenschutzgesetz zu verankern.

Einsatz jenseits demokratischer Kontrolle

Polizeibehörden setzten biometrische Überwachungssysteme missbräuchlich und ohne rechtliche Grundlage ein, sagte Marx. So wird die im Auftrag der sächsischen Polizeidirektion heimlich entwickelte Observationstechnik PerIS inzwischen auch von Strafverfolger:innen in anderen Bundesländern verwendet.

Dass die sächsische Polizei mutmaßlich verfassungswidrig Gesichtserkennung ohne Kenntnis der Datenschutzbehörde verwendet, ist erst durch eine kleine Anfrage im Abgeordnetenhaus Berlin sowie Recherchen des „nd“ und netzpolitik.org öffentlich bekannt geworden. Die Polizei habe sich der demokratischen Kontrolle entzogen, kritisierte der CCC-Sprecher.

Ein Verbot biometrischer Videoüberwachung entspreche auch dem Koalitionsvertrag der Ampel, schreibt Marx in seiner Stellungnahme. Darin lehnt die Koalition sowohl flächendeckende Videoüberwachung als auch „den Einsatz von biometrischer Erfassung zu Überwachungszwecken“ unmissverständlich ab. „Das Recht auf Anonymität sowohl im öffentlichen Raum als auch im Internet ist zu gewährleisten“, heißt es dort weiter. Und nachdem die KI-Verordnung auf EU-Ebene beschlossen war, hatte die Ampel angekündigt, biometrische Echtzeit-Überwachung verbieten zu wollen.

Die Gefahr verdichteter Überwachung

Der Forderung nach einem Verbot schloss sich auch der Jurist Eike Richter von der Hochschule der Akademie der Polizei Hamburg an. Auch er befürchtet in seiner Stellungnahme eine „Ausleuchtung der Privatsphäre“ und warnt vor diskriminierenden Ergebnissen, da die Systeme „je nach ethnischer Herkunft und Geschlecht“ eine hohe Fehlerquote aufweisen.

Aus Richters Sicht verpflichtet die KI-Verordnung die EU-Staaten nicht zum Einsatz biometrischer Videoüberwachung. Ein Verbot im öffentlichen Raum sei aber durch „mehrere gewichtige Schutzgüter gerechtfertigt“. So gefährde ihr Einsatz das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, da höchstpersönliche Merkmale wie das eigene Gesicht erfasst werden und zur Erstellung von Bewegungs- und Persönlichkeitsprofilen genutzt werden könnten. Im Ergebnis könne dies „zu einer verdichteten Überwachung, jedenfalls aber doch zu einem stetigen Gefühl des Überwachtwerdens führen“.

Biometrische Fernidentifikation sei der Polizei „jetzt schon verboten, solange es nicht erlaubt ist“, sagte Richter. Offenbar handele es sich dabei aber um einen „unwirksamen Vorbehalt“. Daher brauche es eine klare gesetzliche Regelung.

Rechtliche Hindernisse für eine entsprechende Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes sieht Richter nicht. Vielmehr, betonte der Jurist in der gestrigen Anhörung, sei ein Überwachungsverbot verfassungsrechtlich geboten. Da das Gesetz einen weiten Anwendungsbereich habe, der sich auf private wie staatliche Akteure erstrecke, könne ein Verbot der biometrischen Videoüberwachung hier sinnvoll aufgenommen werden.

Risiken der retrograden Videoüberwachung

Auch Simone Ruf von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) erkennt in der Technologie ein erhebliches Risiko für die Grund- und Menschenrechte. Der Einsatz habe unter anderem Abschreckungseffekte etwa mit Blick auf das Versammlungsrecht oder auch vertrauliche Treffen von Journalist:innen.

Zudem sei die Technologie fehleranfällig und potenziell diskriminierend. Auch die Polizei könne kein Interesse daran haben, Überwachungssysteme einzusetzen, die nicht funktionieren, so die Juristin während der Anhörung.

Ruf plädiert in ihrer Stellungnahme für ein „möglichst umfassendes Verbot“ der biometrischen Videoüberwachung – im öffentlichen wie im privaten Raum sowie in Echtzeit und retrograd. Auch die Sammlung und Weiterverarbeitung entsprechender Daten müsse unterbunden werden, so Ruf.

Ebenso sei ein Verbot der biometrischen Fernidentifikation durch private Akteure bisher nicht lückenlos sichergestellt, so die Juristin. Dies sei insbesondere im Hinblick auf die Datensicherheit problematisch. Ein Datenleck hätte dramatische Folgen, warnte Ruf. Anders als bei Passwörtern könne eine Person biometrische Daten nicht nachträglich ändern und sich so vor Folgerisiken schützen. Diese Gefahr bestehe sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum, weshalb der Gesetzgeber hier nachbessern müsse.

Ruf weist in der Stellungnahme außerdem darauf hin, dass die retrograde Überwachung größere Risiken berge als die Echtzeitüberwachung und daher ebenfalls streng reguliert werden müsse:

Während Echtzeit-Fernidentifikation punktuell eingriffsintensiv ist, ermöglichen es retrograde Abgleiche, über einen langen Zeitraum hinweg besonders verdichtete Bewegungs- und Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Er schafft Anreize für lange Speicherfristen und Einschüchterungseffekte vertiefen sich, wenn Videomaterial auf unabsehbare Zeit in der Zukunft auswertbar ist. Hinzu kommt, dass auch ein retrograder Abgleich, anders als der Erwägungsgrund suggeriert, technisch zunächst keine Kontrollen und Korrekturen voraussetzt.

Das Bundesdatenschutzgesetz müsse daher nicht nur die Erhebung von Daten durch biometrische Videoüberwachung verbieten, schreibt Ruf, sondern auch deren Weiterverarbeitung. Andernfalls sei es nicht auszuschließen, dass die Länder etwa ihre jeweiligen Polizeigesetze so anpassen, dass sie ihre Überwachungsdaten an Bundesbehörden weitergeben können.

Zu „Merkmale wie das eigene Gesicht erfasst werden“

Ein Eimer auf dem Kopf hilft nicht mehr. Personen können von einer Kamerasoftware u.A. am Gang erkannt werden. Bei Kameraüberwachung kann ich den Baumarkt meiden. Doch im öffentlichem Raum kann man sich dem nicht entziehen. Ich denke, das ist no go.

Die Innenminister wollen natürlich VDS im realen öffentlichen Raum etablieren, können das aber, noch, nicht offen fordern.

> Doch im öffentlichem Raum kann man sich dem nicht entziehen. Ich denke, das ist no go.

Begrenztes Denken. Unnötiges, sich selbst beschränkendes Denken, das dazu führt, das auch noch zu glauben. Ein Narrativ, das mit der Zeit zu einer shiftig baseline führt, bzw. schon geführt hat.

Selbstverständlich kann sich jeder, der/die es will, und auch kann, der Überwachung im Öffentlichen Raum entziehen. Ja, das mag mühsam erscheinen, aber es geht. Insofern ist der Satz, „man könne sich nicht entziehen“ ein falscher. Jede/r ist für sein eigenes Verhalten voll verantwortlich, und wer einer Erpressung nachgibt, hat letztlich auch eine Entscheidung getroffen, genauso wie jene, die stets den bequemen Weg wählen.

Der User Joachim kann sich natürlich zuhausen verbarrikadieren. Er kann den Job kündigen, um nicht mehr Gefahr zu laufen, von einer Kamera erfasst zu werden.

Natürlich kann man sich der Erpressung entziehen. Der Staat aber erpresst zurück.

Will Joachim nicht mehr in den Bau- oder Supermarkt gehen, so bleibt ihm z.B. eine Internetbestellung und der Postversand übrig.

Die Nutzung von hellofresh für Lebensmittel ist jedoch genauso schlimm, wie biometrische Massenüberwachung.

Sorry, werde ich genötigt, so bin ich nicht für die Nötigung verantwortlich. Du versuchst eine Schuldumkehr. Nice try.

Und nach dem Grundrecht auf informelle Selbsbestimmung habe ich das Recht, mich ungestört und frei und unüberwacht im öffentlichem Raum zu bewegen. Die Unterstellung, ich könne Straftaten begehen, ist inakzeptabel und eine Beleidigung.

Zumal Überwachung die vorgegebenen Probleme nicht löst, dafür aber riesige Kosten verursacht und weitere Probleme, die zum Teil Verfassungsrang haben, schafft.

Technische Maßnahmen lösen keine gesellschaftlichen Probleme.

Und du wirfst mir „selbst beschränkendes Denken“ vor?

> Sorry, werde ich genötigt, so bin ich nicht für die Nötigung verantwortlich. Du versuchst eine Schuldumkehr. Nice try.

Es gibt einen bedeutsamen Unterschied zwischen Erpressung und „Nötigung“. Entweder Du verstehst den Unterschied nicht, oder Du machst ein neues Fass auf. Nice try.

Nein, ich unterstelle keine Erpressung, bei der eine Bereicherungsabsicht vorausgesetzt wird. Ich unterstelle Nötigung. Doch egal. Nur woher möchtest du wissen, ob, was und wie ich dagegen unternehme? Oder wolltest du nur ablenken mit Erpressung vs. Nötigung?

Ich würde gerne wissen, was du tun möchtest, wenn dich Kameras wie in einigen Städten Chinas oder etwa London auf Schritt und Tritt überwachen? Farbe mitnehmen? Oder eine Kettensäge?

Oder dich sofort sicher fühlen, weil die Kamera bei einem Überfall sofort vom Mast springt und dich „rettet“? Diese Überwachungsidee ist absurd, spült aber Geld in die Kassen der Hersteller, das du bezahlen musst (Steuern, Baumarktpreise).

Der Satz: „Doch im öffentlichem Raum kann man sich dem nicht entziehen.“ ist korrekt. Politisch und demokratisch kann ich aber sehr wohl etwas tun. So gesehen ist dein Post eine gewagte Unterstellung.

Das aufwändige ist der Aufbau der Infrastruktur, und dabei stört ein gesetzliches Datenverwendungsverbot nicht.

Wenn man die Infrastruktur hat, ist der Rest relativ unbemerkt zu ändernde Software. Gesetze lassen sich anpassen oder praktisch folgenlos ignorieren, haben Behörden und Politik ja oft genug vorgeführt.

Ein Datenverwendungsverbot ist trotzdem notwendig, aber ohne konkrete persönliche Sanktionen zahnlos, und jedenfalls nicht hinreichend.

Was mich am meisten wundert ist, dass Politiker einen Überwachungsstaat etablieren obwohl sie sehen, dass eine zukünftig rechtsextreme Regierung dies für ihre Zwecke und Ziele nutzten könnte.

Wäre es nicht einfach besser, die Bürger zu stärken?